Paris, 1723 : aux origines de la stéréotypie

La stéréotypie est un procédé consistant à fondre en une seule pièce une composition typographique. Elle permet d’obtenir une matrice d’impression en forme de plaque et de conserver une composition en vue d’une éventuelle réimpression. Ce procédé autorise une remise sous presse rapide et peu coûteuse, tout en limitant l’encombrement et l’immobilisation des caractères.

Dans son Traité de la typographie (1825), Henri Fournier donne une description très claire de l’un des premiers procédés de stéréotypie, celui employé dans l’imprimerie de Firmin Didot :

« La page se composait en caractère plus bas que ne sont les caractères ordinaires, et fondus avec un alliage particulier et plus dur que les autres. La page étant corrigée, on la renfermait dans un mandrin et on l’enfonçait à l’aide d’un balancier dans une plaque de plomb fondue sur ses dimensions et dressée avec soin. Cette opération donnait pour premier produit une matrice où la lettre venait en creux. Cette matrice était placée dans un mandrin ; et, abattue au moyen d’un mouton à porte fermante sur de la matière en fusion, elle produisait un cliché saillant, qu’on en détachait avant que la matière fût refroidie. »

Henri Fournier, Traité de la typographie, 1825, cité par A. Nave, art. « Stéréotypie », Dictionnaire encyclopédique du livre, t. III, 2011

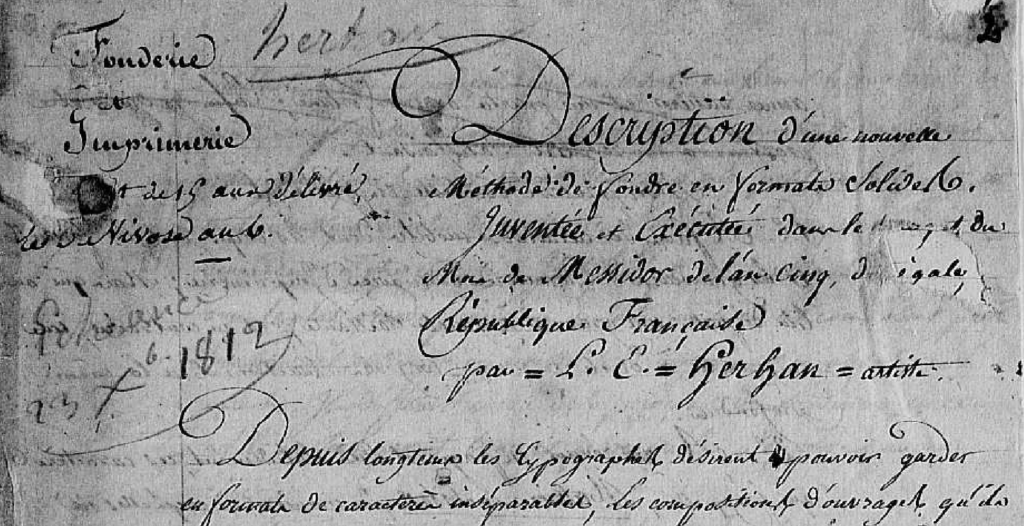

On sait que Firmin Didot et Louis-Étienne Herhan, en concurrence dans ce domaine, déposèrent tous deux à trois jours d’intervalle en décembre 1797 des brevets protégeant leurs inventions respectives et qu’ils furent les premiers éditeurs à tirer un véritable profit économique de la stéréotypie. Mais ils ne furent pas , loin s’en faut, les seuls à avoir cherché à mettre au point un tel procédé.

La mise au point de la stéréotypie à la fin du XVIIIe siècle constitue une révolution technique et annonce le passage de l’imprimerie à l’ère industrielle. De ce fait, son histoire a rapidement attiré l’attention des historiens. Dès 1801, quatre ans seulement après la mise au point des procédés de Didot et Herhan, l’avocat Armand-Gaston Camus publiait une brève Histoire et procédés du polytypage et de la stéréotypie. Pourtant, en dépît des nombreuses recherches menées sur le sujet, la préhistoire de cette invention demeure encore relativement mal connue.

Les procédés de clichage depuis le XVIe siècle

La stéréotypie dérive des procédés de clichage. En usage dès la Renaissance, le clichage, qui permet la reproduction en fonte d’un bois gravés, est relativement mal documentée. On connait certes un traité sur la question publié en 1740 par Johann Michael Funcke (Kurtze Anleitung von Form- und Stahlschneiden, Erfurt, 1740), mais l’usage du procédé aux périodes antérieures n’a jusqu’à présent guère attiré l’attention des historiens (à l’exception du savant James Mosley, qui a consacré à ce sujet un court article sur son blog en 2006).

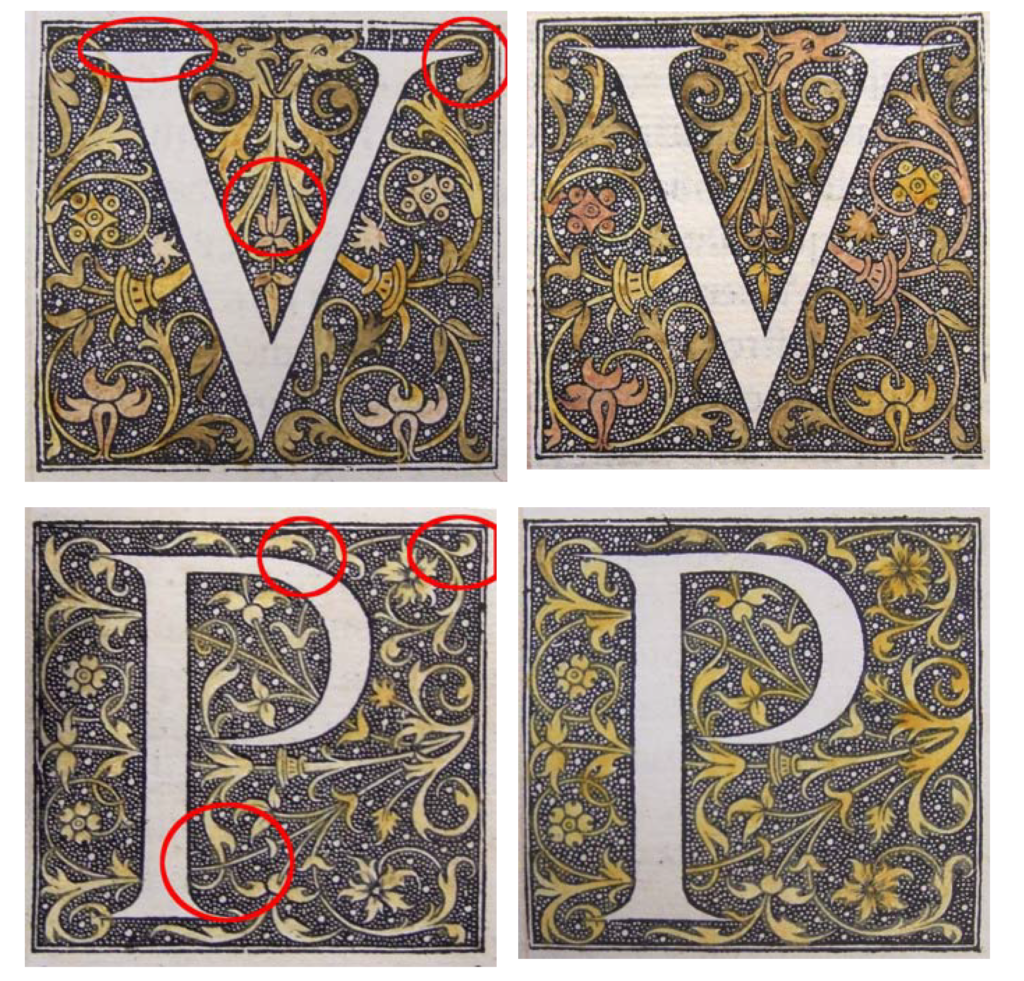

L’existence mystérieuse du clichage a d’ailleurs entretenu des fantasmes chez certains bibliographes. Si l’on en croit Ambroise Firmin-Didot, le clichage aurait ainsi été employé chez Robert Estienne dès 1540 :

« J’avais remarqué dans la Bible de 1540, imprimée par Robert Estienne, que les belles initiales de grande dimension, si bien gravées sur fond criblé, se représentaient quelquefois sur la même page et parfaitement identiques ; ce qui ne pouvait provenir que d’une reproduction complètement exacte et telle qu’on n’aurait pu l’obtenir par le moyen du polytypage d’une gravure en bois, mais seulement par la frappe d’une matrice en plomb provenant d’un poinçon gravé sur cuivre, seul moyen, surtout alors, d’avoir un cliché parfaitement conforme au modèle. Ce procédé, antérieur au polytypage, s’est de tout temps conservé dans les fonderies de caractères pour les vignettes et les grandes lettres, et même les petites, lorsqu’on veut épargner la dépense de gravure d’un poinçon sur acier. »

A.-F. Didot, Essai typographique et bibliographique sur la gravure sur bois, Paris, 1863, p. 119-120.

En réalité, l’examen attentif de la Bible de 1540 ne permet pas de repérer la répétition d’une même lettrine sur une seule page. On trouve certes, à deux occasion dans l’ouvrage, des lettrines réputées « identiques » imprimées sur un même côté de feuille mais de légères variations dans le criblage du fond et dans le dessin même du décor nous incitent à contester l’hypothèse de Didot : il s’agit en l’occurrence d’un simple cas de copie de lettrines (sans doute gravées sur métal et non sur bois).

On sait en revanche qu’à la même période, certains imprimeurs recourraient au clichage pour reproduire en fonte des bois gravés, notamment des ornements. C’est à l’évidence le cas du lyonnais Macé Bonhomme, dont les fleurons et les culs de lampes font parfois apparaître les contours d’une matrice fondue (voir, par exemple, BaTyR n° 2784 et n° 1751). On sait également, par les archives, que Christophe Plantin à Anvers employait la fonte au sablon pour reproduire certaines lettrines gravées sur bois.

On nous permettra peut-être ici d’avancer une hypothèse. L’utilisation des procédés de clichage en France au XVIe siècle, phénomène largement méconnu par les historiens du livre, permettrait peut-être d’expliquer l’étonnante longévité de certaines marques d’imprimeur. En effet, comment expliquer autrement le fait que les bandeaux, les encadrements et les illustrations présentent quelques mois seulement après leur apparition des cassures et des marques d’usure nettement visibles, cependant que la marque du libraire, apposée sur chaque exemplaire de chaque édition produite, peut être employée consécutivement pendant des périodes parfois longues de vingt ans, sans jamais montrer le moindre signe d’usure ni la moindre cassure ? L’hypothèse de marques reproduites par clichage permettrait également d’expliquer l’emploi simultané d’une même marque dans deux villes différentes : ainsi le libraire lyonnais Hugues de la Porte a-t-il pu confier à la parisienne Charlotte Guillard une copie de sa marque pour la production d’édition partagées dans les années 1540, tout en continuant à produire localement des éditions à son nom. Ce n’est là qu’une hypothèse, mais elle mériterait un examen prolongé.

Naissance de la stéréotypie

La maîtrise des procédés de clichage a pu donner très tôt aux imprimeurs l’idée de reproduire sous forme de plaque la composition de pages typographiques entières. Les historiens s’accordent généralement à attribuer à l’Écossais William Ged les premières expérimentations dans ce domaine. Orfèvre de métier, Ged entreprit, vers 1725, de mouler en plâtre des pages composées pour pouvoir couler dans le moule ainsi obtenu un alliage à base de plomb. Son procédé fut mis au point à la fin des années 1730, et l’orfèvre-typographe put ainsi publier en 1739 une édition de Salluste.

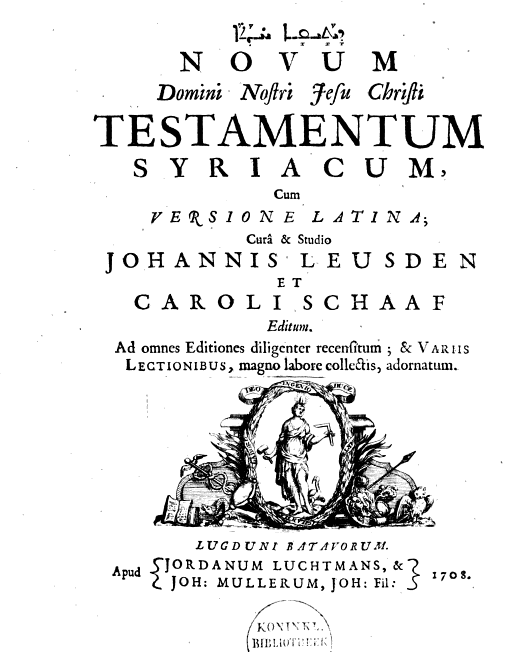

La tentative de William Ged ne fut pourtant pas la première. James Mosley signale, sans plus de détails, des « instructions dans un texte allemand de la fin du 17e siècle pour l’utilisation d’un moule en papier maché pour la fabrication de clichés stéréotypes de pages complètes ». On sait par ailleurs qu’à Leyde, au début du XVIIIe siècle, le pasteur luthérien Johann Muller développa lui-aussi une technique d’impression stéréotype, qu’il employa pour l’impression d’un petit livre de prière intitulé Gebeede-Bookjen (1701), puis, sept ans plus tard, pour un nouveau testament en langue syriaque (1708).

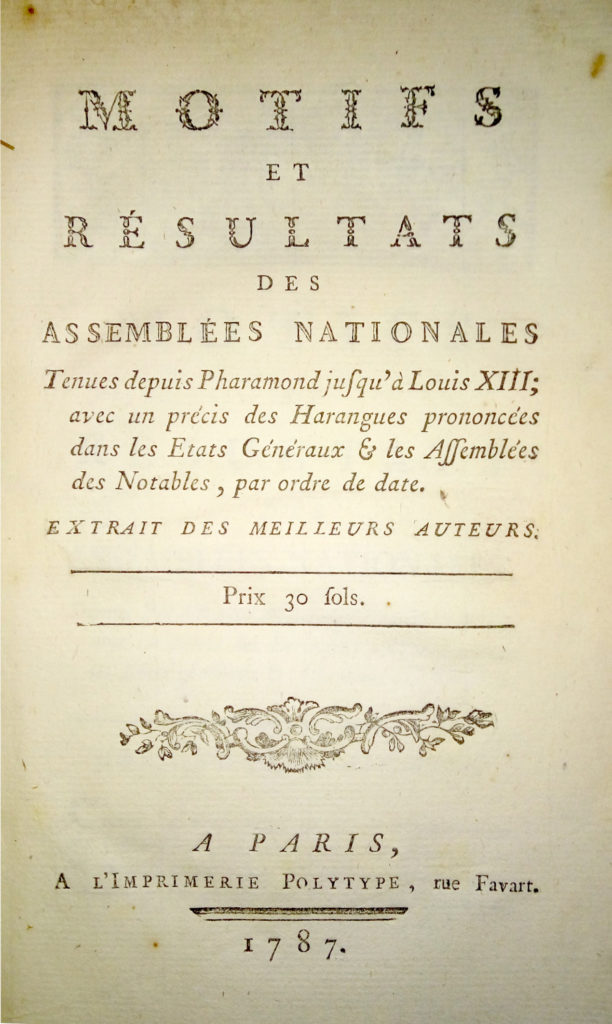

En France, la première entreprise d’envergure dans le domaine de la stéréotypie semble être celle conduite, à partir de 1785, par François-Ignace-Joseph Hoffman, inventeur et fondateur de l’imprimerie polytype, à laquelle André Jammes a consacré un bel ouvrage en 2012. Mais une remarque d’Augustin-Martin Lottin nous apprend que la tentative d’Hoffman ne fut pas la première dans le royaume. À l’en croire :

« Dès la fin du XVIIe siècle, on avoit, dans cette Capitale, imaginé de fondre d’un seul jet en cuivre un Calendrier, essai peu important, mais suffisant à assurer à la France l’antériorité de la découverte. »

A.-M. Lottin, Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris, seconde partie, Paris, 1789, p. 87

La stéréotypie à Paris en 1723

Armand-Gaston Camus consacre un développement à cet épisode. Grâce au témoignage « d’un ouvrier compositeur employé chez Baudoin », qui lui assure « avoir été témoin de l’usage de ces planches chez Valleyre avant 1735 », il confirme l’emploi d’un ancêtre de la stéréotypie à Paris au début du XVIIIe siècle. Les Valleyre forment une véritable dynastie dans la librairie parisienne, et plusieurs imprimeurs sont possibles. Mais la date mentionnée par le témoin interrogé (« avant 1735 ») nous incite à identifier Guillaume-Amable Valleyre, le père, mort en 1737, comme le probable introducteur de la stéréotypie en France.

Camus apporte plus de précision sur la technique employée. Il décrit en effet en détail l’une des planches de cuivre concernées, alors en possession de Firmin Didot :

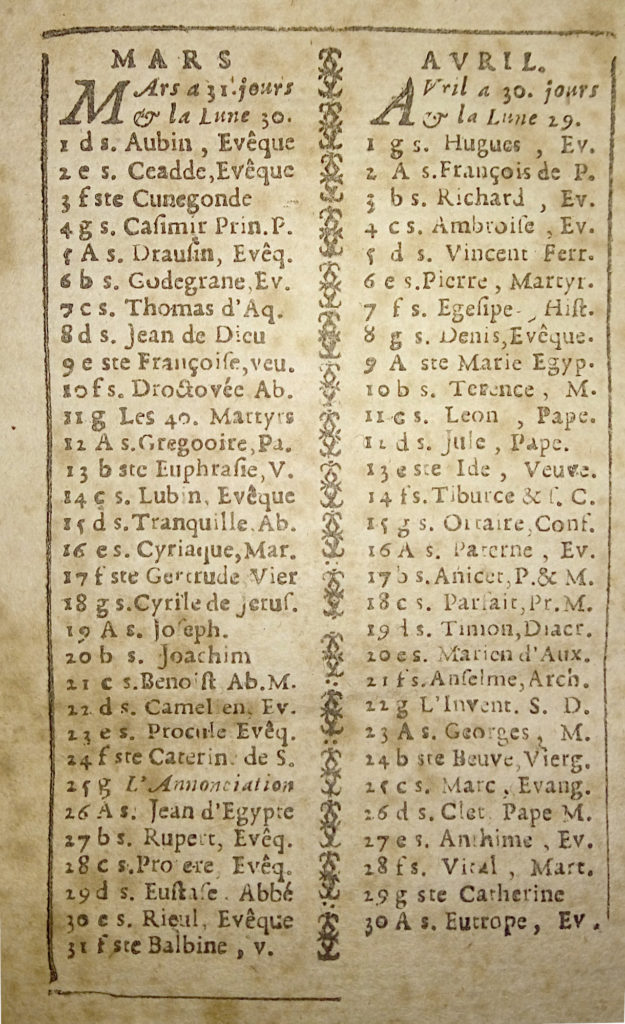

« C’est une table de cuivre fondue, de 97 millimètres de long sur 56 millimètres de largeur, et trois millimètres de hauteur. Il est facile de juger, à l’inspection, qu’après avoir fait la composition de la page en caractères mobiles, on l’a enfoncée, du côté de l’œil de la lettre, dans une masse d’argile ou de sable, sur laquelle on a coulé du cuivre. L’aspérité du fond montre que la terre ou le sable n’étoient pas aussi bien tamisés qu’ils auroient pu l’être. Par la même raison, et peut-être aussi par l’imperfection de la fonte, les caractères ne sont pas venus tous également bien ; en général leurs arrêtes ne sont pas vives ; la surface de la plupart est arrondie ; quelques-uns sont cassés. Ces défauts doivent provenir de la mauvaise qualité de la matière employée pour former le moule ; de ce que la planche composée en caractères mobiles n’a pas été enfoncée avec assez de précaution dans la masse qui donnoit le moule ; de ce que, lors de la dessiccation, quelques angles, quelques creux se sont oblitérés ; enfin de ce que le cuivre en fusion n’a pas pénétré dans tous les creux et les recoins des lettres. Après la fonte, le côté de la planche opposé à l’oeil des lettres a été dressé à la lime pour qu’elle pût être attachée sur un morceau de bois avec des clous d’épingle, dont on voit les trous et même les restes. La raison d’attacher cette planche de bois d’une certaine épaisseur étoit de la mettre à la hauteur ordinaire des planches composées en caractères mobiles, et de pouvoir l’assujétir dans un châssis. »

Armand-Gaston Camus, Histoire et procédés du polytypage et de la stéréotypie, 1801, p. 14-15

Camus joint à son mémoire une épreuve obtenue par l’impression de cette planche de cuivre. Il explique en revanche n’être pas parvenu à identifier l’ouvrage pour lequel cette planche fut produite et en appelle à une recherche approfondie dans les livres d’heures imprimés chez Valleyre : « La date de l’impression, portée sans doute sur le frontispice du livre, indiquera positivement une des années où l’on faisoit usage de ces planches ».

La numérisation massive des collections de livres anciens facilite aujourd’hui considérablement cette recherche. Après plus de deux siècles, nous sommes ainsi en mesure d’apporter un premier élément de réponse à la question posée par Camus. On trouve en effet cette planche stéréotypée dans une édition des Heures nouvelles dédiées à Madame la Princesse publiée à Paris par le libraire Le Gras en 1723. Les habitudes de composition dont témoigne les autres pages de ce livre d’heures, notamment l’usage et la forme des « fleurons de rapport », permettent d’en attribuer l’impression aux presses de Valleyre. L’identification de la planche elle-même ne fait aucun par ailleurs doute : on y retrouve, à la date du 12 mars, la coquille (« Gregooire ») signalée par Camus.

Ainsi se trouve confirmé l’usage de la stéréotypie à Paris dans les années 1720, avant que William Ged ne développe à Édimbourg son propre procédé (mais après les tentatives de Muller à Leyde). Reste à savoir si ce petit calendrier polytypé se retrouve dans d’autres éditions. L’enquête peut ainsi continuer…

Sources

- Armand Gaston CAMUS, Histoire et procédés du polytypage et de la stéréotypie, Paris, 1801 (tiré à part des Mémoires de l’Institut national des Sciences et Arts)

- André JAMMES, Les Didot. Trois siècles de typographie et de bibliophilie, Paris, [Ville de Paris ], 1998

- André JAMMES, L’Imprimerie Polytype. Une officine expérimentale et clandestine au sevice du Duc d’Orléans, Paris, Éditions des Cendres, 2012

- James MOSLEY, « Dabbing, abklatschen, clichage » [en ligne]

- Alain NAVE, art. « Stéréotypie », Dictionnaire encyclopédique du livre, t. III, Paris, Cercle de la Librairie, 2011